中國自動化立體倉庫逐年增加 未來可期

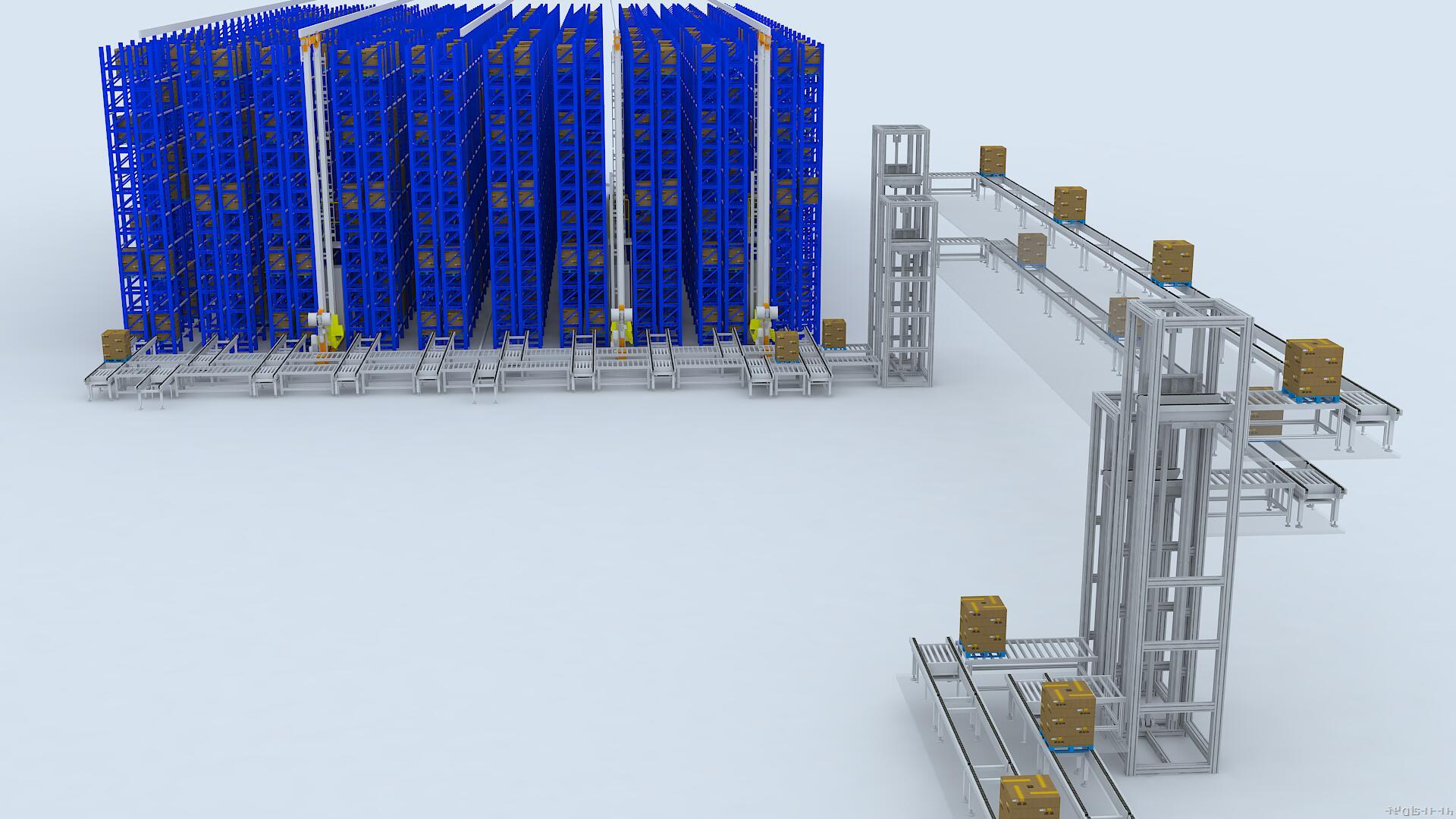

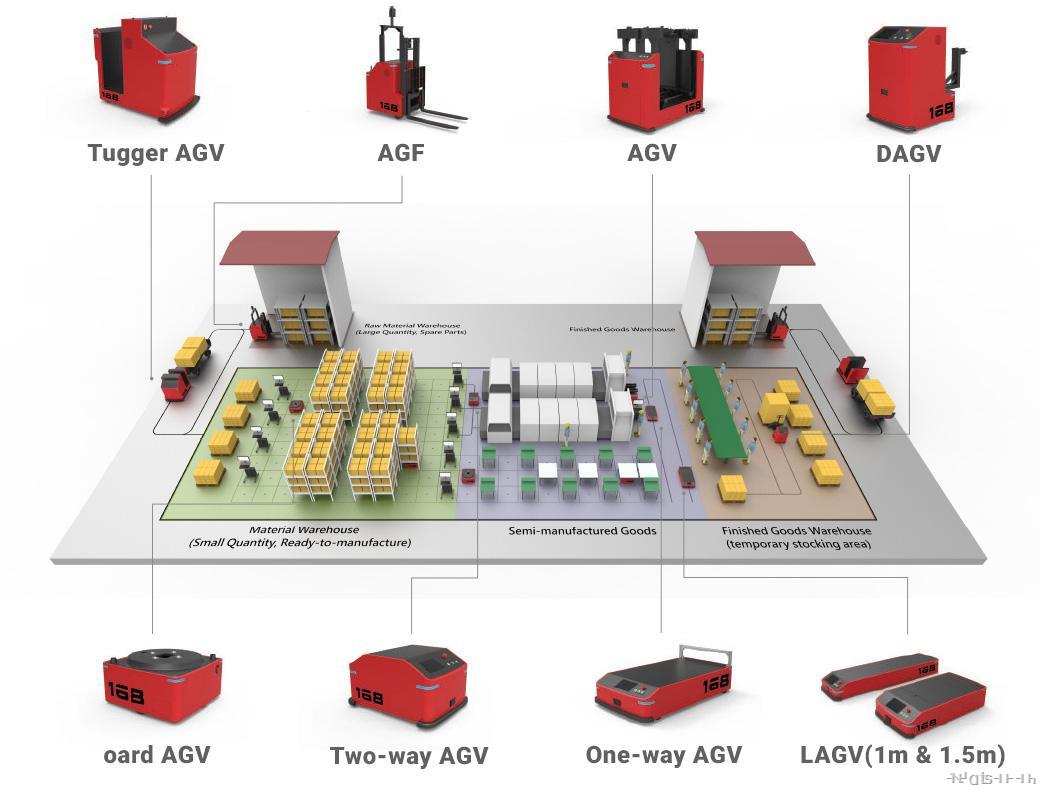

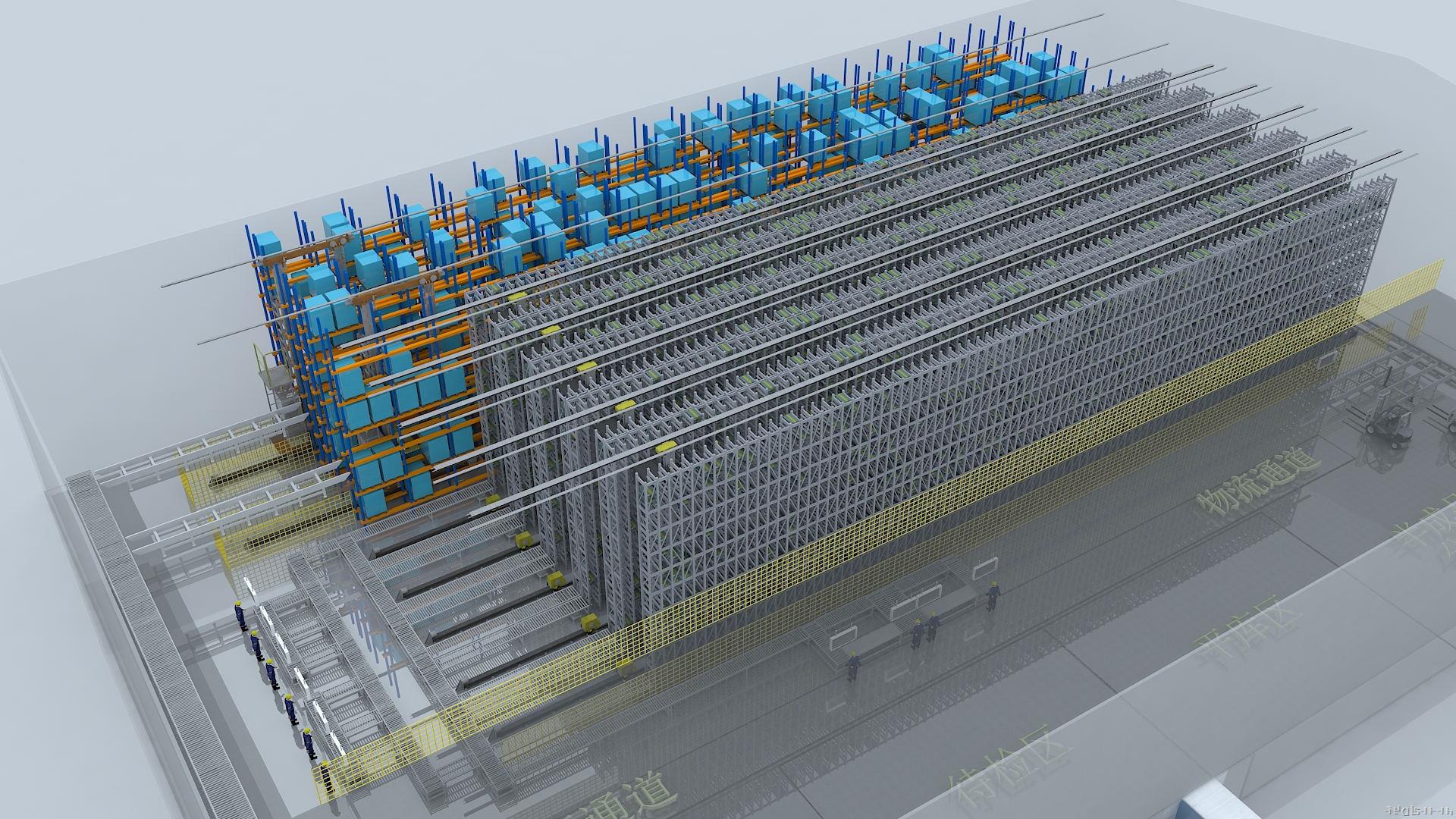

自動化立體倉庫采用高層立體貨架存放貨物,以巷道堆垛機為核心裝備,結合WCS、WMS等軟件系統,和AGV 等先進的出入庫周邊設備來實現搬運、存取的機械化和自動儲存管理,由軟件系統充當智慧大腦,從而達到管理、監控、執行等功能的去人工化。

自動化立體倉庫分類

分類標準 | 具體分類 |

按建筑形式分 | 整體式和分離式 |

按庫房高度分 | 高層(12m以上)、中層(5-12m)和低層(5m以下) |

按庫存容量分 | 大型(5000推盤(貨箱)以上)、中型(2000-5000托盤)和小型(2000托盤以下) |

按控制方法分 | 手動控制、自動控制和遙控 |

按貨物存取形式分 | 單元貨架式、移動貨架式和揀選貨架式 |

按貨架構造形式分 | 單元貨架式、貫通式、水平循環式和垂直循環式倉庫 |

按所起的作用分 | 生產性倉庫和流通性倉庫 |

按與生產聯接的緊密程度分 | 獨立型,半緊密型和緊密型倉庫 |

以自動立體倉庫為代表的自動倉儲系統始于20世紀60年代,并在歐美發達國家和日本迅速發展起來。從國際水平來看,美國擁有各種類型的自動化立體倉庫2萬多座,日本擁有3.8萬多座,德國1萬多座、英國4000多座。與這些發達國家相比,我國自動化立體倉庫保有量并不多,但是處于高速增長階段。

全球自動立體倉庫產業發展歷程

時間 | 國際發展 |

20世紀50年代 | 美國出現了采用橋式堆垛起重機的立體倉庫 |

20世紀50年代末至60年代初 | 出現了司機操作的巷道式堆垛起重機立體倉庫 |

1963年 | 美國率先采用計算機控制技術,建立第一座計算機控制的立體倉庫, |

20世紀60年代中期 | 日本開始興建自動化立體倉庫 |

20世紀70年代以來 | 發達國家大力推廣產品物流自動化、標準化、信息化、發展城市商品集中配送中心 |

20世紀80年代 | 自動化立體倉庫在全世界范圍迅速發展,涉及幾乎所有行業 |

1986年 | 日本擁有大小立體倉庫5800座,占世界一半以上 |

自動化立體倉庫除了具有傳統倉庫的基本功能外,還具有分揀、理貨的功能,以及在不直接進行人工處理的情況下,自動存儲和取出物料的功能。可以說,自動化立體倉庫基本集成了現代物流輸送設備、自動控制系統、現代物流信息采集系統、計算機網絡與管理信息系統等高新現代物流技術,能夠將信息流與物流進行有機結合,從而全面提高企業的綜合物流能力。

自動化立體倉庫與傳統倉庫對比分析

對比項目 | 自動化立體庫 | 傳統倉庫 |

空間利用率 | 充分利用倉庫的垂直空間,其單位面積存儲量遠遠大于普通的單層倉庫(一般是單層倉庫的4-7倍)。 | 需占用大面積土地,空間利用率低。 |

儲存形態 | 動態儲存:不僅使貨物在倉庫內按需要自動存取,而且可以與倉庫以外的生產環節進行有機連接,使倉庫成為企業生產物流中的一個重要環節;通過短時儲存使外購件和自制生產件在指定的時間自動輸出到下一道工序進行生產,從而形成一個自動化的物流系統。 | 靜態儲存:只是貨物儲存的場所,保存貨物是其唯一的功能。 |

作業效率和人工成本 | 高度機械化和自動化,出入庫速度快;人工成本低。 | 主要依靠人力,貨物存取速度慢;人工成本高。 |

準確率 | 采用先進信息技術,準確率高。 | 信息化程度很低,容易出錯。 |

可追溯性 | 采用條碼技術與信息處理技術,準確跟蹤貨物的流向。 | 物料的名稱、數量、規格、出入庫日期等信息大多以手工登記為主,數據準確性和及時性難以保證。 |

管理水平 | 計算機智能化管理,使企業生產管理和生產環節緊密聯系,有效降低庫存積壓。 | 計算機管理很少,企業生產管理和生產環節緊密度不夠,容易造成庫存積壓。 |

對環境要求 | 能適應黑暗、低溫、有毒等特殊環境的要求。 | 受黑暗、低溫、有毒等特殊環境影響很大。 |

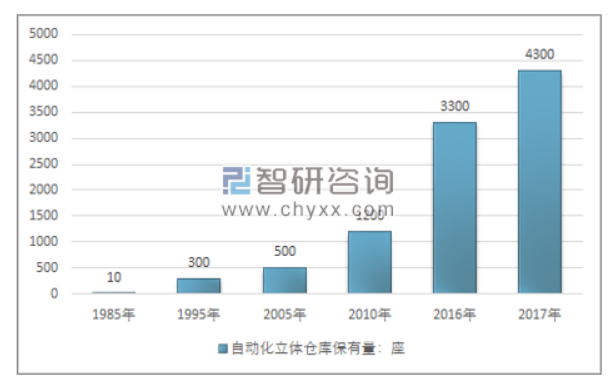

2005至今,昆船物流、今天國際、太原剛玉、新松機器人、沃森智能等國內企業異軍突起,在與國外先進的物流系統集成商競爭中不斷發展,無論是從技術和項目管理水平上都具備了較強的競爭優勢,其中上述企業還打造了非常優秀的售后服務網絡。截止2017年12月,全國自動化立體庫保有量超過4300多座。

我國自動化立體倉庫保有量走勢圖

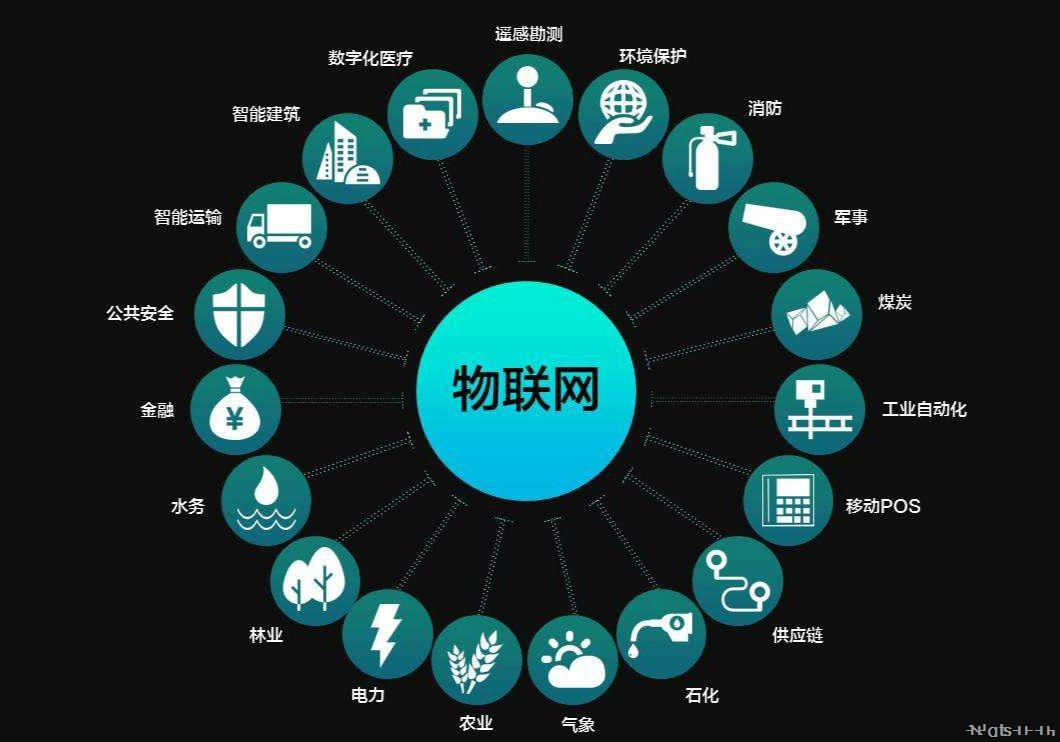

根據公開數據顯示:作為現代物流系統中的重要物流節點,自動化立體倉庫在物流中心的應用已越來越普遍。據統計,2016年我國自動化立體倉庫市場規模為178.2億,2017年行業規模增長至244.4億元。

2010-2020年我國自動化立體庫市場規模統計及預測

從市場情況來看,汽車、煙草、化工、新能源、醫藥等行業應用多,其中新能源行業在近幾年集中爆發,國內主流的公司包括新松、昆船、北自所、沃森智能等。

安徽沃森智能憑借多年的自動化立體倉庫及AGV等物流項目積累,全方位為廣大用戶系統的物流倉儲解決方案。 幫助客戶實現物料出入庫、 存儲、 搬運輸送、分揀與揀選、配送的自動化、 信息化和智能化,提高效率, 降低成本。